來源|《文物》2015年第2期:第84-96頁 《武當山太和宮金殿——從建築、像設、影響論其突出的價值》

文章出處

武當山天柱峰頂的明代太和宮金殿,是我國現存形制最高的銅建築。它仿照傳統木構建築的結構形式,以銅合金分構件鑄造再裝配而成,並且通體鎏金(圖1)。其獨具匠心的規劃設計、獨特的建築材料已經引起多學科學者的注意,進行了一定的介紹與論述【1】。近年來,建築史學者從建築材料的角度分析了金殿對中國傳統建築理論的貢獻【2】;歷史、宗教學者利用金殿銅柵欄上的銘文考察了真武信仰的流布。這些都體現了太和宮金殿在建築史、道教史上的獨特價值。

然而,金殿的研究仍存在下列亟待解決的問題:一、雖然已有部分測繪圖發表,但金殿的結構和關鍵構造仍有待細致分析;二、對金殿的像設限於傳說故事的介紹,缺乏學術考察,從而未能全面認識其意義及金殿的整體設計理念;三、未認識到太和宮金殿在歷史上對其他銅殿、真武圖像以及武當真武信仰的影響,從而對其在道教史上的意義認識不完整;四、對金殿最獨特之處——建築材料——未有科學分析,從而對其在冶金史、技術史上的價值認識不完全。作者自2005年起系統研究了國內現存的所有金屬建築,本文擬就上述前三項問題作進一步探討,第四項將另文專論。

第一節 建造背景及建築形態

傳說中,武當山為真武太子修真飛升處。真武太子得道飛升後,奉上帝之命鎮守北方,為北方戰神。朱棣由藩王自北方起兵南下奪取帝位,為掩飾這一政治變亂、建立正統,乃宣揚真武自北方助其“靖難”【3】。自永樂十年(1412)始,於武當山興建道教建築群。金殿作為朱棣崇真武、興武當這一浩大工程中登峰造極的一項,倍受朱棣重視。這從朱棣對金殿工程的數次敕令也可看出:永樂十四年(1416)九月初九日,敕都督何浚:“今命爾護送金殿船只至南京,沿途船只務要小心謹慎。遇天道晴明,風水順利即行。船上要十分整理清潔。故敕。”續一件:“船上務要清潔,不許做飯。”【4】

永樂十七年(1419)明成祖又敕隆平侯張信、駙馬都尉沐昕:“今大岳太和山大頂,砌造四圍墻垣,其山本身分毫不要修動。其墻務在隨地勢,高則不論丈尺,但人過不去即止。務要堅固壯實,萬萬年與天地同其久遠。”【5】紫金城墻因此修建(圖2)。

(一)總體布局

據《敕建大岳太和山志》卷八:大岳太和宮在天柱峰大頂。舊有小銅殿一座,以奉玄帝香火。永樂十年敕建宮宇。皇上獨重其事,冶銅為殿,飾以黃金,範神之像,置於天柱峰之頂。繚以石垣,繞以石欄,四辟天門,以像天闕,磅礴雲霄,輝映日月,儼若上界之五城十二樓也。【6】

又據《古今圖書集成》:金頂在天柱峰之極頂,因上有金殿故又以金頂名。元時銅殿一座,明成祖以規制弗稱,撤置小蓮峯。冶銅為殿,飾以黃金,範元帝金像於內。凡侍從供器悉飾以金,後增置錮柱數十株為欄周圍護之。頂之東西約九丈,南北約二丈,建殿其上,坐酉面卯,左右益以飛棧為更衣二小室,殿外為台,台外為檻,檻外為紫金城,立東西南北天門以象天闕。【7】

四座天門僅南天門可供通行,其余三門不可開啟,僅為門的形象。南天門外為太和宮建築群,海拔約1552米;南天門內山峰突起,太和宮金殿即位於海拔1612米的峰頂,占據了武當山空間體系中的最高點——在武當山道教建築群的等級序列中,金殿也占首位。雲煙繚繞之下,紫金城、四天門拱衛下的金殿所營造出的建築意境,正如天界仙宮金闕。據《史記集解》,“昆侖玄圃五城十二樓,此仙人之所常居也。”【8】

金頂現狀與上述記載基本無異:天柱峰頂用方整青石砌平台,裝望柱石欄。平台中央為須彌座台基,上立金殿,殿前為月台。平台東側入口處有一對銅質小亭模型,內掛明嘉靖四十二年(1563)所鑄之銅鐘、銅磬。清代在南、北、西側加建的三座配殿實際上影響了金殿的景觀效果,也對金殿的原本“金頂天宮”的設計理念造成了破壞。

天柱峰頂原有一座元代建造的小銅殿,在明代被挪至天柱峰下紫金城外的轉辰殿。【9】

(二)平面

天柱峰頂平台中央用暗紅色礫屑灰質巖做金殿須彌座台基,高91厘米,坐西向東。台基上,金殿東面為月台,月台東、南、北三面設台階,東面台階五步,正中作斜坡御道;兩側台階各三步。台基四周安欄板。

金殿坐西朝東,面闊三間,通面闊4.4米;進深七檁,通進深3.2米(柱網軸線距離),山面四柱,殿內無金柱(圖3)。銅質覆盆柱礎,上有細線陰刻八瓣蓮花。地平以下的柱頂石與覆盆柱礎一體鑄造,亦為銅質,寬約51厘米見方,厚度不知。金殿下檻之下亦有一周圈銅質基礎,深度不知(圖4)。

萬歷十九年(1591),雲南進香信眾捐資造了146根木心銅皮柱,設在槅扇與台基石望柱之間,成為一圈銅柵欄,於正面加裝兩扇木門作為入口。柵欄銘文記錄了信眾的籍貫、祝語等。銘文顯示信眾絕大多數來自雲南;少量來自江西、湖廣,可能為客居雲南的信眾。

(三)構架

金殿山面四柱落地,明間前後兩柱落地,柱徑14厘米。下層檐上檻以上依次為小額枋、墊板、大額枋、平板枋,平板枋上承溜金鬥栱。秤桿後尾用一鬥三升栱承拽枋,拽枋上承一周圈柱腳枋。柱腳枋及其上的上檐結構荷載全部落在下檐的一周圈溜金鬥栱後尾,經其傳遞到下層柱、柱礎(圖5、圖6)。

柱腳枋上承上檐檐柱、角柱,分別與下檐柱頭科、角科溜金鬥栱的後尾對位。下檐角梁後尾從上檐角柱的中部伸出,露出梁尾麻葉頭部分,緊貼角柱用豎向銷栓栓住。上檐柱上承上檐額枋、平板枋,平板枋上為上檐鬥栱。鬥栱里拽上施井口、天花。因有天花封堵,因此其上的內部結構均不可見。【10】

金殿結構的顯著特點在於它上檐荷載的解決方式:一般的重檐建築,其上檐荷載或由內柱承擔,或通過童柱配合抹角梁或井字梁傳遞至下檐和基礎。但金殿既無內柱,也不使用抹角梁或井字梁,上檐荷載主要通過下檐的溜金鬥栱傳遞到下檐柱和基礎;後尾插入上檐童柱的下檐角梁也分擔了一部分上檐荷載。這種結構使得殿內無需被內柱或抹角梁占用空間,保證了內部空間的整體性和可用性。(圖7)

這樣的重檐結構解決方案,在現存所有的銅殿中是獨一無二的;在現存之木構建築中亦比較罕見,僅個別小規模的重檐亭榭有相似作法,但不盡相同【11】。在重檐亭榭的類似結構中,常用下檐溜金鬥栱後尾配合角梁,插入垂蓮柱,再在垂蓮柱上施額枋拉結柱頂,其上承上檐屋面。重檐亭榭的這種結構形式,是一種“穿鬥”的邏輯——上、下檐通過垂蓮柱“穿鬥”在了一起。這種構造輕巧,節省空間,但在形象上略嫌花哨,不夠莊重;又因為角梁在其中起到很大作用,故更適用於六角亭或八角亭等角梁多的建築。而金殿的結構形式,從建造邏輯上來看,是“層疊”或“擡梁”的方式——交圈的柱腳枋疊加在下層溜金鬥栱後尾之上,上層柱又坐於柱腳枋之上。

可見,金殿使用的這種溜金鬥栱加柱腳枋的作法,既保證了內部空間的整體性、可用性,又保證了其殿堂莊重正式的效果。這種作法之所以罕見,是因為其在建造技術上要求更高:首先柱腳枋必須非常可靠地交圈;同時它要與溜金鬥栱後尾牢固交接,形成一個整體框架,否則上檐建築就沒有一個穩定的基礎。金殿下檐一共六十四攢鬥栱,每攢鬥栱的秤桿後尾都設有銷釘向上貫穿入柱腳枋,與柱腳枋可靠交接,這就對構件的預制精度提出了非常高的要求,若稍有偏差,秤桿後尾與柱腳枋就難以緊密交接、形成整體。從現狀來看,金殿構件交接嚴絲合縫,建造工藝之精密令人嘆服。從這點推測,工匠在鑄造金殿的構件之前,可能先建有一座1:1大的木構模型或局部模型。通過試裝配木構件,確定榫卯之精確尺寸、位置,然後可能再以木構件為模,制範澆鑄銅構件。【12】

(四)鬥栱

金殿正立面上檐、下檐明間均施十攢平身科鬥栱;稍間上檐平身科鬥栱二攢,下檐三攢。側立面上檐、下檐明間均施四攢平身科鬥栱;稍間上檐平身科鬥栱二攢,下檐三攢。

下檐各科均為單翹重昂七踩溜金鬥栱,逐跳重栱計心;內拽從二跳跳頭開始,施三重秤桿。(圖11、圖7)

下檐柱頭科鬥栱外拽最上一跳不施耍頭,做成翹托鬥盤、假梁頭的形式,假梁頭不做桃尖。梁頭下各跳昂、翹同寬,均為2鬥口(鬥口22毫米)。昂、翹逐跳足材。各栱栱瓣明顯,為四瓣。鬥欹上的弧度明顯。各昂均為琴面昂,昂面做扒腮。

下檐平身科鬥栱與柱頭科鬥栱形式相同,惟寬度均為一鬥口,最上一跳施耍頭。

下檐角科施附角櫨鬥,其上瓜栱、廂栱皆為鴛鴦交首栱。角翹上承角昂、由昂、寶瓶、角梁。

金殿上檐施重翹重昂九踩鬥栱,外拽逐跳重栱計心;里拽逐跳為頭翹、菊花頭、六分頭、翹,最上一跳翹承廂栱,上承井口天花。(圖12、圖7)

金殿正面明間、稍間鬥科間距大致相等,為22厘米至23厘米,約為10口;山面鬥科間距為23厘米至25厘米,約為11鬥口。

金殿的鬥栱並非裝飾,而確實承擔著結構功能。據現場觀察,金殿的鬥栱不是每攢獨立整體制模澆鑄的,而是像木構鬥栱一樣分件鑄造再組裝的,但其分件方式不必與木構完全相同。由於金殿的工藝高超精湛,其構件之間的接縫很難分辨,因此鬥栱具體的分件鑄造方法尚有待進一步研究。

(五)屋面構造

金殿為重檐廡殿頂,正脊兩端裝吻獸、劍把(圖9)。吻獸、脊獸、走獸均為典型的明官式樣式,唯仙人樣式獨特,為側坐於鳳背上、手捧笏板,南、北兩相對望;鳳頭亦為相互對望狀。這與常見的仙人跨坐鳳背的作法相異(圖10)。屋面僅有筒瓦的形象,無板瓦,屋面曲線平滑流暢。上、下檐均為瓦當坐中。

從金殿的結構形式上看,對於“大木”構架部分,依照木構件的構造分件鑄造、組裝,方便而合理。但對於屋面部分來說,如果再按照椽、板、灰、瓦構造一一忠實仿造,就會使原本合理的構造過於覆雜,失去合理性。因此,銅殿的屋面構造必然會在模仿瓦(或琉璃)屋面形象的前提下進行概括、整合,並在細部上重新設計。因此,金殿的屋面構造,是體現其設計水平的重要部位。

經仔細辨認接縫,發現金殿屋面是以板塊為基本單位構成的。以金殿的正立面下檐屋面為例:正當溝部分的屋面被分為11個板塊單元,每個單元可能由三層構造組成。最上一層為屋面板,由瓦壟、屋面、滴水整體鑄造;中間一層為飛椽與望板層;最下一層為檐椽、里口木與望板層。三層上下相對應,共同構成一組板塊。具體來看:中間一塊屋面板在形象上由7條瓦壟、6個滴水組成,其下層的望板、里口木配合6個飛椽、6個檐椽,寬度為6椽6檔。同理,其余的十塊屋面板在形象上各由5條瓦壟、5個滴水或4條瓦壟、4個滴水組成,其下層的望板、里口木寬度也與5個或4個檐椽、飛椽相配合(圖13)。兩端斜當溝部分的屋面(即翼角起翹部分)分塊不明顯,難以找到接縫,推測各由1塊組成。這樣,正立面下檐屋面共由13組屋面板塊構成。

金殿的兩個正吻均未見分塊、連接痕跡,應為整體鑄造。正脊筒也沒有分塊的痕跡;群色條以下部分明顯有豎向接縫,應為分塊鑄造。

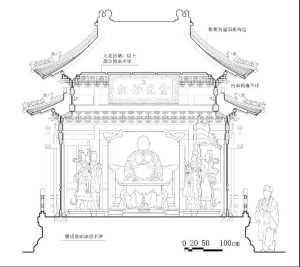

第二節 像設意義及整體設計理念

金殿內部中央為玄帝銅坐像,玄帝腳邊置龜蛇同體玄武銅像。左、右分別有捧冊靈官、捧寶玉女,以及執旗、捧劍二將銅像。玄帝像較真人稍大,高約1.85米;四位從神像高約1.5米。銅像工藝精湛,人物刻畫亦具神韻,具有很高的藝術價值。據《敕建大岳太和山志》卷八:“皇上獨重其事,冶銅為殿,飾以黃金,範神之像,置於天柱峰之頂”。經分析,神像亦為黃銅鑄造,其成分比例與金殿極相近,很可能為同一時期的產物。(圖6)

關於金殿內的玄帝像,最著名的傳說莫過於“真武神、永樂像”的故事,至今仍廣為流傳【13】。然而明代的真武神像實際上沿用了宋元時期的真武形象,並非永樂皇帝的形象。“真武神,永樂像”的說法只是明代晚期以後才附會出來的,對此陳學霖先生已有深入考證【14】。

然而,永樂皇帝對玄帝像確實非常關切,如當時武當太子巖及太子坡二處,要造玄帝童身真像,朱棣即命張信、沐昕畫圖樣進來審閱【15】。以朱棣對金殿工程事無巨細的關心程度,不難推知金殿的神像形象、配置應當也都經他審閱。作者認為,要解讀金殿像設的意義,玄帝的形象是一方面,還應注意玄帝左右靈官、玉女手中所捧之冊和寶。

靈官捧冊、玉女捧寶像可能是皇家“冊寶”制度在明代道教最高級建築——武當山金殿中的體現。冊、寶是給皇帝、皇後、皇太後等上尊號、謚號以及冊封皇太子、親王、公主、嬪妃的實物憑證。天子之寶璽是天子發號施令的憑證,冊是皇帝受尊號、謚號的證明【16】。太後、皇後、太子、親王、嬪妃們的冊、寶,則是他們的身份證明。

《明實錄》記載朱棣攻克南京後,(建文四年六月)“己巳,上謁孝陵,欷歔感慕,悲不能止。禮畢,攬轡回營。諸王及文武群臣備法駕,奉寶璽迎上於道遮,上馬不得行。上固拒再言,諸王及文武群臣擁上登輦……上不得已升輦……遂詣奉天殿,即皇帝位”【17】。且不論這段朱棣“被迫”登基故事的真偽,至少從中可以看出,寶璽是登帝位的必要條件。而收回冊、寶,則意味著剝奪了皇族身份:岷莊王楩,太祖第十八子。……楩沈涸廢禮,擅收諸司印信,殺戮吏民。帝怒,奪冊寶。【18】

《明實錄》、《明史》記載上謚號、尊號,需進冊、寶。而且在各種儀式中,冊、寶的擺放方位均有明確定制,明代為冊置左、寶置右,或冊置東、寶置西。如:“(永樂二年三月)庚午,禮部上冊封儀注:一冊立皇太子及封親王儀注:……前一日,禮部同鴻臚寺官設詔案於奉天殿中,設節冊寶案於詔案之南。節中、冊東、寶西,各以次陳列。”【19】從帝王的方向(面南)來看,冊東、寶西亦即冊左、寶右。

明、清北京紫禁城太和門前有一對石亭、石匱,筆者曾撰文考證,它們可能就是上述各種冊封儀式中提到的冊、寶的象征物。其擺放方位正是冊(石亭)在左(東),寶(石匱)在右(西)【20】。在明及清初“御門聽政”之場所設此石雕,是對皇權正統形象化的提示和象征。(圖14)

與人間太子受冊封的形式相合,傳說中真武大帝得道飛升的儀式中也須用到冊、寶,以完成其由靜樂國太子道滿飛升被冊封為玄武大帝的過程。見《玄帝聖紀》:“玄帝拱手立於台上。須臾,群仙、騎從、車輿、旌節降於台畔,非凡見聞。五真捧太玄玉冊前進曰:奉帝命召自上升。玄帝祗拜。其詞曰:上詔學仙聖童靜樂國子,學玄元之化,天一之尊,功滿道備,升舉金闕。可拜太玄元帥,判元和遷校府公事。……寶印、龍劍、羽蓋瓊輪。……詔至奉行。玄帝拜帝命。”【21】

金殿中,從玄帝的朝向來看,正是靈官捧冊在左,玉女捧寶在右,與明代規制及故宮太和門陳設的方向均吻合。朱棣敕建的一北一南兩個重要工程——北京紫禁城與武當山宮觀中,都在顯要位置布置了冊寶主題的陳設,恐非偶然。由此體現皇位的正統性問題在朱棣心中的地位。

金殿中的這一組冊、寶像 設,不僅指代了玄帝飛升傳說中的冊與寶,與金殿、玄帝像一起,對神話傳說進行了演繹,藝術地展現了真武大帝的傳說;更重要的是,它暗合著人間皇家的冊寶制度,與遠在北京的紫禁城遙相呼應,表面上展現的是真武大帝受過冊封的正統地位,實際上也提示著人世間的大明皇帝——朱棣皇位“天授”的正統性與合法性。認識這一點,有助於全面理解金殿的環境、建築與像設整體設計的理念和內涵。

設,不僅指代了玄帝飛升傳說中的冊與寶,與金殿、玄帝像一起,對神話傳說進行了演繹,藝術地展現了真武大帝的傳說;更重要的是,它暗合著人間皇家的冊寶制度,與遠在北京的紫禁城遙相呼應,表面上展現的是真武大帝受過冊封的正統地位,實際上也提示著人世間的大明皇帝——朱棣皇位“天授”的正統性與合法性。認識這一點,有助於全面理解金殿的環境、建築與像設整體設計的理念和內涵。

第三節 武當山太和宮金殿的深遠影響

(一)對歷史上其他銅殿的啟發和影響

明永樂十四年(1416年),在明成祖朱棣的命令下,元大德十一年(1307年)置於天柱昆明太和宮銅殿:“前明萬歷壬寅年(1602)道士徐正元叩請雲南巡撫陳公用賓……仿照湖廣武當山七十二峰之中峰修築紫禁城,冶銅為殿,鑄供真武祖師金身。名其宮曰太和,亦仿照武當山中峰宮名也。”【23】峰頂的小銅殿被撤置小蓮峰。太和宮金殿從此立於武當山天柱峰頂,至今已近600年。雖然太和宮金殿並不是建築史上最早的銅殿,但無疑是影響最大、最廣的一座。明成祖在天柱峰創立的金殿,是對道教典籍中仙境金闕、金殿的實物描摹和演繹【22】。它形成的意象,成功地深入到信眾之意識中。此後出現的道教銅殿甚至某些佛教銅殿中,都可以看到武當山太和宮金殿這一創意對它們的影響和啟發。如:泰山碧瑕祠天仙金闕銅殿:“金殿在元君殿墀中。創於明萬歷間,中官董事,制仿武當,突兀淩霄,輝煌映日。”【24】

峨眉山銅殿:“是安得以黃金為殿乎?太和真武之神,經所稱毗沙門天王者,以金為殿久矣,而況菩薩乎?”【25】此論流露出對武當山金殿的羨慕和欲造佛教銅殿以比之的心理。而且,文獻表明,妙峰禪師所建的三座銅殿中,峨眉山、寶華山這兩座銅殿都采用了荊州地區的工匠和技術。【26】

山西霍山銅殿:“真武廟:舊志曰元帝殿在霍山絕頂,距城六十里。因明季南路阻塞,香火不通武當,崇禎癸未(1643)邑貢士郭養正領衰香眾禱神卜地撰文首事,遂於山之巔鑄建銅殿一座,四面設銅欄桿;銅牌坊一座,上下俱飾以金。後殿一座,東西香火院數十間,左右鐘鼓樓,周圍砌以石垣,金碧輝煌,一如武當之勝。”【27】

(二)武當真武信仰的傳播符號

武當宮觀營建之時,永樂皇帝曾下令從直隸、浙江、江西、湖廣、河南、山西、陜西等布政司選錄一批道士到武當山。在來自七個布政司的全部292名道士中,來自山西平陽府的道士最多,有60名,占總數的20.5%。【28】值得注意的是,據筆者考證,山西平陽府在明末清初接連出現了四座真武銅殿【29】,是全國銅殿最密集的區域。

上述兩個事實既提醒我們應注意平陽地區的真武信仰傳統,更提示了一個值得探討的重要問題,即:金殿在真武信仰的傳播過程中所起到的符號功能。武當山太和宮金殿的建成,使“金殿(銅殿)”成為了武當真武信仰傳播的重要形象標志。

武當山進香民俗在宋代即已出現。元代,隨著武當道教的興盛,朝山進香活動日益發展。明以後,朝武當的風俗已具有全國性影響,香客已具有全國性的地域分布【30】。在武當信仰的傳播過程中,武當山金殿作為形象標志,直接引發了前述幾座銅殿的建造。但並不是所有地區都有財力造銅殿,因此它所起到的形象標志作用還表現在:來自雲南、江西的真武信眾,久慕金殿之名,於萬歷十九年(1591),專門為太和宮金殿捐建了銅皮柵欄。

武當山泰山廟保存有一座明萬歷四十四年(1616)的銅鑄武當山金頂模型(圖15),由山西平陽府絳州信眾集資鑄造,朝山時送來。此模型表現了一座銅殿立於天柱峰頂、紫金城中央,其與山體的不協調比例將銅殿突顯為視覺中心。由此再次印證金殿在平陽地區信眾的認識中所占的重要地位:金殿已然成為武當真武信仰的符號和象征。

《廣東新語》卷十六“佛山大爆”條載:“每年三月上巳節醮會,市民們以“小爆層累為武當山及紫霄金闕,周圍悉點百子鐙……”【31】

蘇州玄妙觀三清殿內有一座銅殿模型,通高約1.2米,面闊約1.5米,進深約0.75米,面闊三間、重檐廡殿頂,內奉真武大帝像(圖16)。蘇州三山滴血派道教與武當清微派之間的淵源頗深【32】,該銅殿模型顯然就是武當山金殿的象征。

從《大明玄天上帝瑞應圖錄》(慶祝武當工程完工所編的圖錄)中的真武顯聖圖像來看,十一幅真武顯聖圖中有十幅都是以天柱峰太和宮金殿為背景(或前景)來表現的(圖17)【33】。由此可見在官方的圖像中,金殿也已經成為武當信仰的重要符號了。

金殿之所以能起到這樣一種象征符號的功能,一方面在於“冶銅為殿,飾以黃金”這一奢侈的建築行為的話題性與朱棣“靖難”政治神話的交織,使得“銅殿”這一概念廣為傳誦,引人踴躍模仿;另一方面,則又在於屹於天柱、紫金拱衛的金殿,其材質、形象是對天界仙宮金闕的成功描摹和演繹,是長久以來存於人們意識中的神聖建築概念之完美投射。

結語

從峰頂最初的石殿,到小銅殿,再到太和宮金殿,天柱峰見證了武當真武信仰的地位由元至明愈加尊崇的過程。元代小銅殿的存在,有可能為朱棣創建金殿提供了直接的啟發。而太和宮金殿的創制,不僅為武當山道教建築群添加了閃亮的一筆,更隨著明成祖對真武信仰的宣揚而聲名遠播、影響深遠。天柱峰金頂立金殿的意象從此確立,道教典籍中對仙境金殿的描摹也藉此具象化,並進而成為武當真武信仰傳播的符號。

武當山太和宮金殿屹於天柱,環以紫金城,統攝諸峰,與北京紫禁城遙相呼應,以昂貴的材料、卓越的建造技術凝聚了豐富而精彩的設計理念,無愧為武當山道教建築群、乃至明代皇家建築中的點睛之作。

參考文獻:

【1】簡報見湖北省文物管理處《湖北均縣武當山古建築調查》、李竹君《金殿》,《文物》1959年第7期;李俊《武當山金殿》,《文物》1982年第1期。台基修繕工程的報告見:王永成,蘆華青《武當山金殿的須彌座及台基》,《古建園林技術》2007年第3期。湖北省建設廳編著的《世界文化遺產——湖北武當山建築群》(中國建築工業出版社,2005年)介紹了武當山道教各宮觀,亦刊有金殿部分測繪圖。本章所用線圖系在此書所刊測繪圖基礎上根據筆者現場勘測數據調整重繪。湖北本地學者的論述集中見於《鄖陽師院學報》、《武當》等刊物。

【2】陳薇《材料觀念離我們有多遠》,《建築師》2009年第3期;右史《中國建築不只木》,《建築師》2007年第3期。

【3】真武顯靈助朱棣“靖難”的傳說故事,多與朱棣的謀臣姚廣孝有關,如《榮國姚恭靖公傳》:“遣張玉、朱能勒衛士攻克九門,出祭纛,見披發而旌旗者蔽天。成祖顧公曰:‘何神?’曰:‘向固言之。吾師,北方之將玄武也。’於是成祖即披發仗劍相應。”見:李贄《續藏書》卷九. 見:《續修四庫全書》編纂委員會編《續修四庫全書》第303冊193頁,上海古籍出版社。及高岱《鴻猷錄》,卷七. 見:《續修四庫全書》,第389冊299頁。又見傳維麟《明書》卷160. 見:《叢書集成新編》第119冊462頁,新文豐出版公司,1984年。朱棣在武當山工程的諭旨及御制碑中也多次強調真武助其“靖難”,見(明)任自垣(宣德六年)《敕建大岳太和山志》卷二,見:中國武當文化叢書編纂委員會編《武當山歷代志書集注(一)》第98-100,107-111頁,湖北科學技術出版社,2003年。

【4】(明)任自垣.(宣德六年)《敕建大岳太和山志》卷二. 見:《武當山歷代志書集注(一)》第104頁。

【5】同注4,卷二,第106頁。

【6】同注4,卷八,第272頁。

【7】(清)陳夢雷《古今圖書集成》方輿匯編山川典第155卷,上海圖書集成鉛版印書局重印,1884年。另可參見第157卷,明陸銓《武當遊記》:“(嘉靖乙未五月)……入殿太和[宮]繞後覆上,凡三四折乃至天柱峰絕頂。南北長七丈許,東[西]闊五丈許,中立元帝殿,殿凡三間,每間闊五尺,高可一丈七八尺,楹棟棋棁,制度精巧皆鑄銅為質,鍍以黃金,前有台闊二丈許,皆徐州花石甃砌。”

【8】見(漢)司馬遷《史記》卷十二,第484頁,中華書局,1959年

【9】詳見張劍葳《中國現存最早的銅建築——武當山元代小銅殿研究》,《建築史》第27期,清華大學出版社,2011年,第80-106頁。

【10】《世界文化遺產——武當山古建築群》一書中發表的金殿測繪圖繪有天花以上梁架,但這部分內容應為推測。見《世界文化遺產——湖北武當山建築群》,第138-140頁。

【11】如北京中山公園松柏交翠亭等,見高鉁明,覃力《中國古亭》,第249頁,中國建築工業出版社,1994年。

【12】現暫無實物或文獻證據表明曾有一套1:1大的木構模型。但據北京頤和園寶雲閣銅殿內刻的工匠姓名來看,鑄造銅殿除需鑄匠、鑿匠、撥蠟匠、鏇匠、挫匠外,還需木匠。木匠在其中的工作可能就包括制造木構模型。

【13】大意說朱棣大興武當道場,塑造真武神像。起初工匠造的像都不合其意。後來一位高麗工匠姬某,領會了暗示,決定按照皇帝的相貌塑造真武像。由於當時他見到的皇帝剛洗完澡,披頭散發,所以塑造的真武像也是披發跣足。

【14】陳學霖《“真武神、永樂像”傳說溯源》,《故宮學術季刊》1995年第3期。

【15】“爾即照依長短闊狹,備細畫圖進來。”同注4,卷二,第106頁。

【16】須注意的是:明代皇帝生前不受尊號,故明代皇帝在位時不受相關冊、寶,只死後有謚冊、謚寶。按《宋史》、《元史》,宋、元時皇帝生前所受尊號,由群臣進冊或冊、寶。如“(乾德元年十一月)甲子,有事南郊,大赦,改元乾德。百官奉玉冊上尊號曰應天廣運仁聖文武至德皇帝。”見(元)脫脫等《宋史》卷1,第13頁,中華書局,1977年。元代相關規制見(明)宋濂《元史》卷67,第1670頁,中華書局,1976年。

【17】(明)張輔等監修《明太宗實錄》卷9,《明實錄》第6冊135頁,中央研究院歷史語言硏究所,1962年。

【18】(清)張廷玉《明史》卷118,第3602頁,中華書局,1974年。

【19】同注17,卷29,第526-527頁。記載向皇後授冊、寶可參見:《太祖實錄》卷28下,《明實錄》第1冊,第439-440頁;(清)張廷玉《明史》卷53,第1362-1363頁。另可參見《明史》禮志五·吉禮五,禮志八·嘉禮二,禮志九·嘉禮三等。記載尚多,茲不贅錄。【20】張劍葳《懸疑三百年——紫禁城太和門前的石匱與石亭》,《紫禁城》2006年第5期。

【21】同注4,卷三,第192-193頁。

【22】關於金殿的思想根源追溯,詳見注9。

【23】筆者錄自《歷次修蓋太和宮碑記》,昆明太和宮金殿,2006年7月31日。

【24】(明)蕭協中著,(民國)趙新儒校勘注釋《泰山小史》,第十二頁,泰山趙氏刻本,民國21年。

【25】(明)傅光宅《峨眉山金殿記》,見:(清)蔣超《峨眉山志》卷六,第八頁,國光印書局,民國23年

【26】“即具輜重送師至荊州,聽自監制”;“乃采銅於蜀,就匠氏於荊陵”。詳見(清)釋德清《妙峰禪師傳》,(清)釋德基(康熙)《寶華山志》卷二,見:四庫全書存目叢書編纂委員會編《四庫全書存目叢書》,史236冊404-405頁,齊魯書社。

【27】(清)李升階纂修(乾隆)《趙城縣志》卷九,見:《稀見中國地方志匯刊》,第七冊171頁,中國書店,1992年

【28】“永樂十一年:禮部奏武當山住持道士事。奉聖旨:‘著道錄司行文書,去浙江、湖廣、山西、河南、陜西這幾處,取有道行至誠的來用。欽此。’”同注4,卷二,第102-103頁。道眾名錄見卷八,第281-285頁。

【29】分別為霍山真武廟銅殿、洪洞青龍山玄帝廟銅殿、汾西姑射山真武廟銅殿、石樓飛龍山真武廟銅殿。

【30】關於武當真武信仰分布的討論見:John Lagerwey. The Pilgrimage to Wu-tang Shan [C]. In: Susan Naquin, Chün-fang Yü, eds. Pilgrims and Sacred Sites in China. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1992. 293-332;梅莉《明代雲南的真武信仰——以武當山金殿銅欄桿銘文為考察中心》,《世界宗教研究》2007年第1期;顧文璧《明代武當山的興盛和蘇州人大規模武當進香旅行》,《江漢考古》1989年第1期等。

【31】屈大均《廣東新語》,卷十六,廣東人民出版社,1987年。轉引自楊立志《武當進香習俗地域分布芻議》, 《湖北大學學報(哲學社會科學版)》2005年第1期。

【32】見楊立志《三山滴血派與武當清微派》,《鄖陽師範高等專科學校學報》2000年第5期。

【33】《大明玄天上帝瑞應圖錄》,采自明版《正統道藏》本《大明玄天上帝瑞應圖錄》。